日前,一篇题为《从聚合到融合:东周时期内蒙古中南部地区的人群互动》的学术论文在《中国社会科学》杂志2025年第3期发表。这篇论文首次尝试从人骨考古学的角度,探索该地区的人群互动历程,成为中华民族多元一体演进格局的一个例证。

论文作者张旭,是中国社会科学院科技考古与文化遗产保护重点实验室助理研究员,中华民族共同体研究科技考古联合实验室负责人。

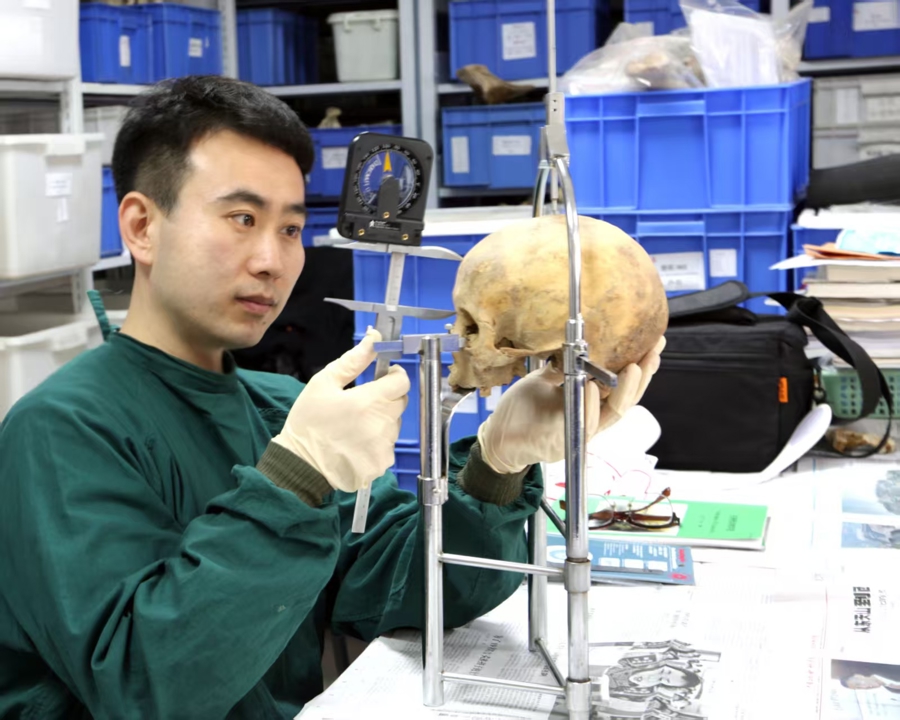

张旭在研究人类骨骼遗骸。

张旭在研究人类骨骼遗骸。

张旭博士表示,他首次利用骨骼形态学、统计学、分子生物学等分析方法,系统分析研究内蒙古中南部地区东周时期人类骨骼遗骸,希望为该地区各民族长期交往交流交融的历史提供重要实证。

内蒙古中南部地区的大致范围是:东抵张北坝上、西达河套平原、北接阴山、南至鄂尔多斯高原,独特的“山间盆地-黄土丘陵-平原”地形,使其成为畜牧经济与农耕文明的天然交汇点。该地区历史悠久,史前文化可追溯至旧石器时代。

史料记载,战国时期,赵武灵王为抵御北方部族袭扰,推行“胡服骑射”改革,设置云中郡,并大规模把人口迁移到阴山南麓。目前,该地区的考古研究成果颇丰,但人骨考古学领域公开研究资料较少,相关研究相对滞后。

为此,张旭选择了东周时期该地区主要墓地出土的人骨标本进行梳理研究,计算古代人群之间的“生物距离”,揭示不同人群之间关系和遗传分化,试图揭开人群融合的神秘面纱。

“内蒙古中南部地区东周时期的墓葬文化性质,可划归为中原赵文化和北方文化两大类。”张旭说,他从中选取了12处墓地、共508例人骨标本,依据颅骨测量性状进行“生物距离”计算,并结合考古学、历史学、古DNA分析结果,来探究人群关系。

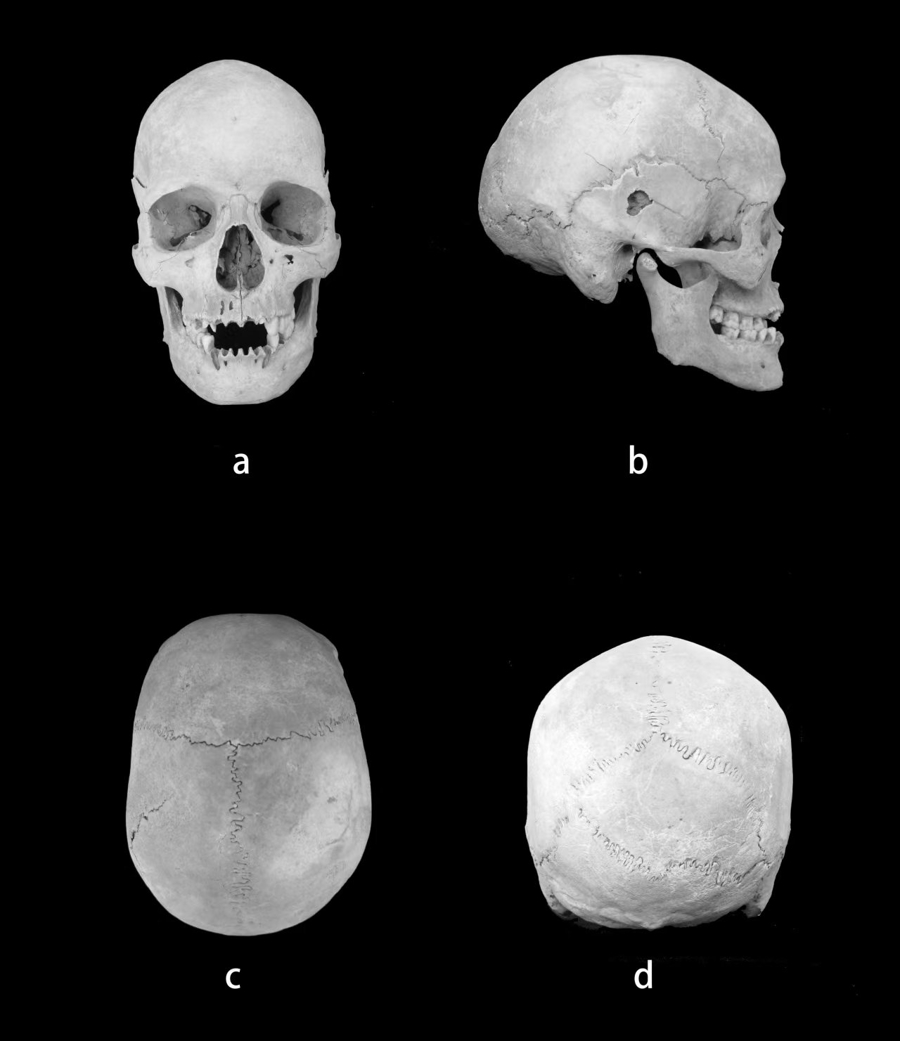

大堡山墓地男性M24颅面形态,是混合人群。

大堡山墓地男性M24颅面形态,是混合人群。

研究表明,在该地区东周时期男性居民中,除了“古华北类型”原住民、“古中原类型”农耕人群、“古蒙古高原类型”北方畜牧人群外,首次发现了“古中原-古华北混合类型”的存在。而女性居民仅有前三类,没有第四类。他认为这可能是因为同一人种内,女性面部形态的差异没有男性明显。

就此,张旭推测该地区东周人群的融合过程:早在仰韶时代,中原先民北上,与内蒙古中南部原住民融合,孕育出“古华北类型”居民。之后,他们与陆续到来的“古中原类型”先民长期共处。周王朝衰落后,北方部族南迁,“古蒙古高原类型”人群也踏入这片土地。赵武灵王实行“胡服骑射”并派兵戍边后,大量“古中原类型”人口随之迁入,推动了当地农耕经济发展。历经300多年,中原政权通过军事驱赶与政治联姻等怀柔策略,将游牧的豪迈、农耕的敦厚与本土的坚韧熔铸一体,保证了社会经济的稳步发展,使这片土地成为多民族交往交流交融的重要舞台。

他表示,深入研究阐释中华民族共同体发展路向和中华民族多元一体演进格局,助力铸牢中华民族共同体意识,是广大科技考古工作者的重要责任。这项研究是中华民族多元一体演进格局的一个例证,有助于增强中华儿女的文化认同与情感联结,树立正确的国家观、历史观和民族观。

股票配资专业提示:文章来自网络,不代表本站观点。